崇明区由崇明、长兴、横沙三岛组成,三岛陆域总面积1413平方公里。三面环江,一面临海,西接长江,东濒东海,南与浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望,北与江苏省南通市海门区、启东市接壤。地处北亚热带,气候温和湿润,年平均气温16.5℃,日照充足,雨水充沛,四季分明。全域水土洁净,空气清新,生态环境优良。

崇明岛

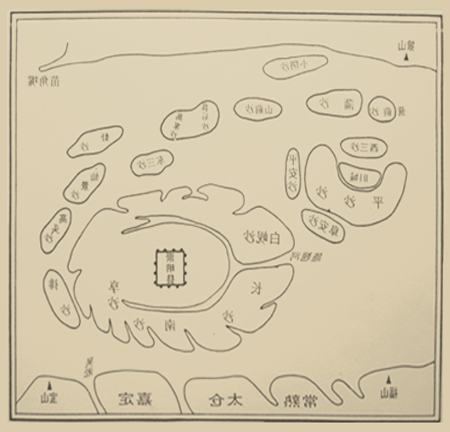

崇明岛位于西太平洋沿岸中国海岸线的中点地区,地理位置在东经121°09′30〃至121°54′00〃,北纬31°27′00〃至31°51′15〃,地处中国最长河流长江入海口,是世界最大的河口冲积岛,也是中国仅次于台湾岛、海南岛的第三大岛屿。素有“长江门户、东海瀛洲”之称。全岛面积1269.1平方公里。东西长80公里,南北宽13至18公里。岛上地势平坦,无山岗丘陵。西北部和中部稍高,西南部和东部略低。90%以上的土地标高(以吴淞标高0米为参照)在3.21米至4.20米之间。

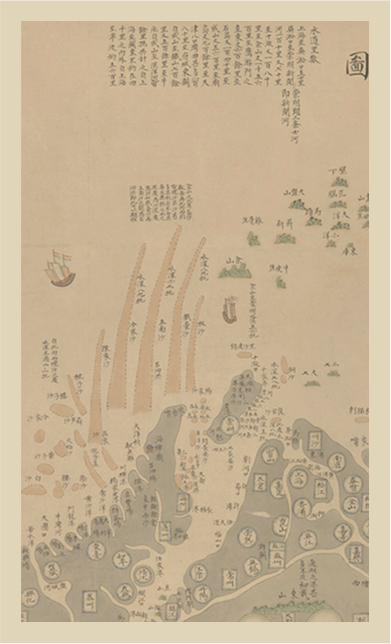

长兴岛

长兴岛位于吴淞口外长江南水道,东邻横沙岛,北伴崇明岛。岛呈带状,东西长26.8公里,南北宽2~4公里。面积89.5平方公里,其中滩涂面积8.5平方公里,可耕地面积26.2平方公里(不包括前卫农场)。南沿有深水岸线近20公里,一般水深-12米至-16米,最深处-22米,可停靠30万吨级轮船。

横沙岛

横沙岛是长江入海口最东端的一个岛屿,三面临江,一面临海。背靠长兴,北与崇明岛遥相呼应,南与浦东新区隔江相望。岛呈海螺形,南北长12公里左右,东西宽8公里左右。平均海拔2.8米。总面积54.4平方公里,其中可耕地面积26.8平方公里。尚有滩涂资源0米以上20万亩、-5米以上67万亩。周边岸线30余公里,其中南端约有2公里深水岸线,水深-12米左右。

(来源:区统计局)

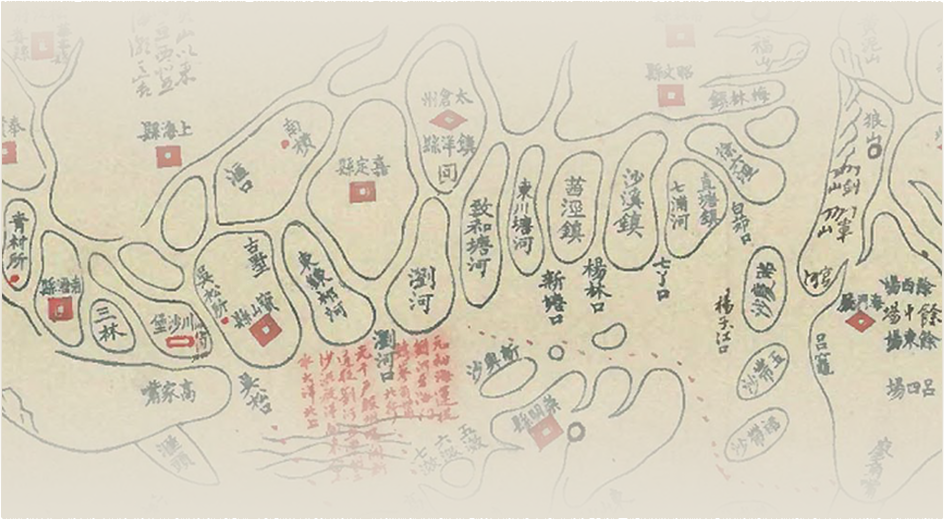

历史上,长江口北岸的发育模式是一代代沙岛或沙岛群向北并岸,形成新的江口北部岸线。明代宣德年间,巡抚周忱奏定狼山以南、宝山以北,西起福山、东讫佘山,其中水面都是崇明的境域,即所谓“以涨补坍”,使崇明常屹立于江海之间。然而,因江口沙洲的涨、坍,多涉及各地的地域分野,所以历年因争界引起的纠纷多有发生。崇明各沙洲坍涨不定,治城经历六建五迁,始得稳定。

一、主要沙洲涨坍

崇明沙洲形成至今有1400年历史。唐武德年间(618~626年),长江口积涨出两个沙洲,相隔70余里,史称西沙(又称顾俊沙)、东沙。后来“渐积高广,渔樵者依之,遂成田庐”。武周万岁通天元年(696年),开始有渔民、樵夫在西沙定居。

北宋天圣三年(1025年),东沙北面涨出新的沙洲,最早移居开垦的为姚、刘两姓,因此称作姚刘沙,之后逐渐与东沙接壤。建中靖国元年(1101年),姚刘沙西北50余里的地方也出现一个新的沙洲,由于三次叠涨,因此名“三沙”。一说因句容朱、陈、张三姓首先居住,故而得名。至宋代,在西沙逐渐形成平等、道安、释乐3个村,之后逐渐坍塌。

元代,东沙逐渐南坍北涨,姚刘沙不断涨积,三沙也逐渐扩张。元末明初,东沙坍没大半。

明代建文年间(1399—1402年),在三沙西南30余里处涨起平洋沙。正德年间(1506—1521年),长沙露出水面,在平洋沙东南,该沙成陆后位置基本未产生迁移。在此期间,姚刘沙与西北三沙连成一片,而西沙坍塌仅剩道安一个乡。嘉靖二十九年(1550年)左右,姚刘沙坍没,三沙始坍。万历十一年(1583年),平洋沙始坍,后来坍存部分渐与长沙接壤。

明末清初,长沙开始持续涨积。清康熙元年(1662年),随江流变化,三沙大半坍没,留下东三沙和西三沙的残余。明清时期,又有大安沙、高明沙、享沙、日隆沙、富民沙、南沙等许多沙洲时东时西、忽南忽北涨坍变化。清初,以长沙为主体的沙洲相互连接形成现今崇明岛的基本形状。20世纪中期开始至今,北部滩涂与东部滩涂团结沙、东旺沙持续涨积并大规模围垦,崇明本岛面积从600余平方公里扩大至1269.1平方公里。

长兴岛、横沙岛同样是长江口的河口沙洲,其成陆过程一如长江口北岸千百年来的发展演变模式——北部沙洲并岸,新的沙洲在南部积涨。长兴岛形成于清道光年间(1821—1850年),距今170年左右。横沙岛形成于清咸丰年间(1851—1861年),有160多年历史。

二、建制变迁

五代十国时期,吴国与吴越在长江口一带争战,静海都镇遏使姚彦洪(治所在今南通市)于杨吴天祚三年(937年)在西沙设立崇明镇,崇明沙洲始有建置。

937年末,李昪取代杨吴,国号大齐,后改国号唐(史称南唐),改年号为昇元,继续管辖崇明镇。李璟继位后,崇明镇辖于静海制置院(今南通市)。显德五年(958年),后周军队攻下南唐在江北的所有领地,废除崇明镇建置。

北宋初,恢复崇明镇建置,归通州海门县管辖。朝廷发配流刑犯人在崇明沙洲煎盐生产,崇明岛盐业从此开始。

南宋时,韩侂胄、张循王、刘婕妤各有庄园设在姚刘沙,以取渔盐之利。嘉定十五年(1222年),在姚刘沙设置天赐盐场,抽征盐税。宝庆元年(1225年),拨隶淮东总领所。

元至元十四年(1277年),崇明镇升为州,隶属扬州路。首任崇明知州薛文虎在姚刘沙天赐盐场场署旧址建立州城。改崇明镇为西沙巡检司,仅存的道安村改为道安乡。元至正十二年(1352年),旧城坍没,州城迁于原址北15里处。是为始迁,之后历经五迁六建。

明洪武二年(1369年),崇明降州为县,仍隶扬州路。洪武八年(1375年),改隶苏州府。弘治十年(1497年),崇明县兼隶于太仓州。

清顺治年间,南明御史沈廷扬、将领郑成功、张名振反攻崇明岛。顺治十六年(1659年),郑成功率领水师进攻崇明县城(今城桥镇),被总兵梁化凤带领崇明县军民击退。雍正二年(1724年),崇明县专隶于太仓州。

民国时期,先后隶属于江苏南通、松江。1949年6月2日,崇明解放,隶属南通专区。1958年12月1日,改隶上海市。

2005年5月18日,经上海市人民政府报请国务院批准,原属上海市宝山区的长兴、横沙两个乡行政区域,整体划入崇明县。2009年11月18日,长兴撤乡建镇。

2016年3月26日,上海市委、市政府召开市委书记专题会议,研究部署崇明撤县设区工作,之后向国务院正式上报请示件。6月,国务院批复同意。7月22日,上海市委、市政府召开“崇明撤县设区”工作大会,改崇明县为崇明区。

三、历史上的大规模沙洲划拨

清雍正十三年(1735年),拨十二沙(山前、永兴、扁担、大年、小年、万盛、龙珠、三角、丁家、藤盘、杨桩、汤家)隶通州。乾隆三十三年(1768年),割十一沙(半洋、富民、太平、乌桂、复兴、大洪、戏台、永年、大安、小安、日盛)属海门厅,崇明西北地域大为缩小。

光绪初年,与宝山县争崇宝沙,被判中分为界,而崇明县东南地境又缩小。

1928年3月1日,崇明外沙(又称北沙)划出,与海门县吕四等地,设置启东县。

四、嵊泗列岛归属与划出

清康熙二十九年(1690年),分江浙洋汛。江浙两省各派员勘定洋界,在小洋山岛立江浙分界碑。“以羊山、马迹山(泗礁山)为界。马迹山脚以南之洋岛属浙江,大羊山脚以北之洋岛属江南。”嵊泗大部分划归江南省,隶于太仓州崇明县。

1912年,嵊泗列岛隶属江苏省崇明县;1916年,属江苏省沪海道崇明县;1918年,沪海道废,由江苏省水上第一警察厅负责治安和防务,行政仍属崇明县;1934年,嵊泗列岛设区,为崇明县第五区;1946年,嵊泗列岛改为江苏省直辖区。

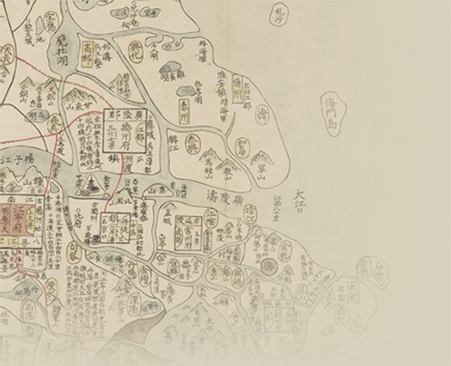

五、崇明治城六建五迁

由于海潮和江流的作用,长江河口沙洲的坍涨受到很大的影响,沙洲的境域很不稳定。崇明治城经历六建五迁(州治一迁,县治四迁):

姚刘沙南坍北涨,元至正十二年(1352年),崇明州旧城坍没,州城一迁于北15里处。

永乐十八年(1420年),城南为海潮坍逼,县城二迁于北10里处秦家符(村)。

嘉靖八年(1529年),秦家符(村)县城坍没于海,县城三迁于三沙马家浜,该城存在20余年就坍没。

嘉靖三十四年(1555年),县城四迁于平洋沙,存在近30年。

万历十六年(1588年),县城五迁于长沙,城周方圆4里7分,即现今崇明区委、区政府所在地。明清时期,此县城南距长江10~15里。清嘉庆至光绪年间,长江南泓主流北偏,城南一带又被江水冲坍,县城有再次被逼迁移的危险。黄清宪、王清穆、曹炳麟等乡绅全力保坍,向清廷力争国库资金支援修筑江堤,县城得以保全。

(来源:区档案局)

2023 年,崇明区深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,立足新发展阶段,服务新发展格局,坚持生态优先、绿色发展主线,坚持全生态、高品质、国际化发展方向,深入实施“+生态”“生态+”发展战略,以世界级生态岛建设总目标为战略指引,以打造高能级生态、推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为重点,以深化供给侧结构性改革为根本动力,大力推进农业农村现代化,全面提升生态岛发展能级,着力增强生态核心竞争力,积极融入新发展格局,加快推进城乡治理体系和治理能力现代化,向建设具有示范引领效应的世界级生态岛迈出坚实脚步。

(《崇明年鉴》编辑部)

碳中和示范区建设

2023 年,崇明世界级生态岛碳中和示范区建设聚焦重点区域、重点领域,深入开展多层级低(零)碳试点示范,积极探索各领域差异化低(零)碳建设路径,打造形成崇明世界级生态岛碳中和示范区建设的亮点和特色。能源领域,截至 2023 年底崇明区可再生能源装机容量为 77.7万千瓦,可再生能源发电量占崇明三岛用电总量比重超 31%。稳步推进中兴镇 100 兆瓦渔光互补、绿华镇华星村 81 兆瓦渔光互补、陈家镇立新村 100 兆瓦渔光互补项目。交通领域,推进公共服务车辆低碳转型,更新新能源适配车型公务用车 1 辆、新能源公交车 4 辆、环卫新能源车 3 辆;完成 100 个新能源充电桩建设任务。建筑领域,完成 17 个既有公共建筑项目节能改造任务,总修缮面积5.98万平方米;完成 26 个既有公共建筑项目光伏建设任务,总建筑面积 5.72 万平方米。碳汇领域,聚焦市、区两级生态走廊,主要道路河道沿线、乡村振兴绿化美化等区域,推进新增森林面积任务,提升乔木林蓄积量,完成8 个口袋公园建设任务。CCUS 领域,长兴岛电厂 10 万吨级燃煤燃机CCUS(碳捕集、利用与封存)创新示范项目于 2 月正式运行,该项目是国内最大也是首个 CO2 用于保护气的 CCUS 全流程装置,总 CO2减排量达到 10 万吨 / 年。循环经济领域,联合区规划资源局、区经委制定《崇明区资源循环利用产业规划布局》,并报市发展改革委、市规划资源局、市经济信息化委,规划崇明区产业用地(工业 + 仓储)中 1%专门用于发展资源循环利用行业,进一步提升我区资源循环利用企业的发展规模和能级水平。低碳产业领域 , 碳中和技术创新联盟在长兴产业园区成功引进企业 5 家;长兴产业基地拟规划 200 亩土地用于打造碳中和产业园,同步成立相关产业基金;举办 2023 年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛。

(区发展改革委)

生态格局和空间结构

崇明岛、长兴岛、横沙岛是崇明生态保育的基本空间单元。崇明岛生态保育的重点是协调好城镇建设与生态保护,实现人与自然和谐发展;长兴岛重点涵养青草沙水源地,减少船舶等临港工业对生态环境的影响;横沙岛重点保育原生态的自然生态环境。识别重要水资源、森林资源密集区、自然保护区等生态要素节点,规划形成“五源多廊”的总体生态空间结构。五源包括崇明东滩、西沙、北湖、东平国家森林公园、长兴青草沙湿地 5 个重要生态源地。东滩生态源地位于崇明岛东侧,包括崇明东滩鸟类国家级自然保护区和长江口中华鲟自然保护区及周边湿地滩涂资源,是崇明全球鸟类栖息地与自然资源保护地的核心承载区。西沙生态源地位于崇明岛西侧,包括东风西沙水源保护区,明珠湖公园、西沙湿地等公园湿地,是崇明重要的水源保护地和湿地地质资源保护区。北湖生态源地位于崇明岛北部,包括北湖及其周边长江口湿地,是崇明重要的湿地地质资源保护区和滩涂资源集聚区。东平国家森林公园生态源地位于东平镇,包括东平森林公园核心区及其拓展区,是华东地区最大的人造平原森林和动植物资源集聚区。青草沙水源保护区生态源地位于长兴岛北侧,是上海市最核心的水源保护区之一。

市、区级生态走廊包括 1条市级生态走廊和 10 条区级生态走廊,串接生态基本片区及重要生态源地,构建崇明区生态骨干网络。市级生态走廊即环崇明岛的生态环廊,最小宽度控制在 1000 米以上。保护生态走廊内重要生态资源,增加景观和生物多样性;适度建设林地,森林覆盖率达到 55% 以上;控制建设用地比重,规划建设用地占比控制在 5% 以下。区级生态走廊为崇明岛南北向重要水系走廊及长兴、横沙生态走廊。其中,八滧港、老滧港、横沙岛生态走廊最小宽度控制在 1000 米以上;六滧港、四滧港、堡镇港、新河港、鸽龙港、庙港、长兴岛生态走廊最小宽度控制在500 米以上。区级生态走廊强调景观和生物多样性,适度建设林地,森林覆盖率达到 50% 以上;控制建设用地比重,规划建设用地占比控制在 10% 以下。蓝绿网络在市区级生态走廊基础上,规划控制 17 条生态蓝道和 5 条生态绿道,作为崇明区生态网络构建的重要支撑,连通外围生态片区与城乡功能区,重点保护廊道及周边缓冲区。

(区规划资源局)

生态旅游

崇明结合世界级生态岛建设实际,大力发展乡村旅游。2023年,接待游客1805.37 万人次,实现旅游收入42.65亿元。至2023年,崇明区主要景区(点)共 27 个,其中国家 AAAA 级旅游景区7 个、国家 AAA 级旅游景区 20 个、国家生态旅游示范区 2 个、国家级湿地公园 1 个。中高端宾馆酒店34 家,其中星级饭店 6 家(四星 2家、三星 3 家、二星 1 家),未评星但具备四星级以上条件 12 家。备案登记民宿 1104 家,其中中高端民宿 379 家。旅行社共有 38 家,其中AAAA 级旅行社 1 个、AAA 级 旅行社 9 个。在“旅游 +”发展战略的带动下,工业科普、亲子研学、房车露营、康养旅游等一大批新兴旅游业态蓬勃发展。崇明区各类社会主体每年平均举办百余项文旅节庆活动,覆盖全区,贯穿全年。开展花朝节、乡村文化旅游节、骑游节等品牌节庆活动。

(区文化和旅游局)

生态农业与特色村居

2023 年,崇明区打造崇明绿色农业“金字招牌”,扩大优质农产品供给能力。2017 年,崇明区入选全国首批、上海首个农业绿色发展先行区;2019年,崇明区成为第二批国家农产品质量安全县(市);2018—2020 年,崇明区连续三年入选《中国农业绿色发展报告》十大农业绿色发展典型案例;2019、2020 年、2022 年,崇明区农业绿色发展指数位列全国第一,农业绿色发展处于全国领先水平。18 个乡镇和 1 个农业园区都设有基层农产品质量安全监管站,100% 做好挂牌公示和网格化责任公示。2023年,崇明区完成地产农产品定量检测 4408 批次,农兽药残留快速检测 6 万批次,合格率均达99% 以上。在上海市“神农口袋”信息平台的基础上,根据年度崇明区绿色农药推荐品种目录和绿色农药补贴限额,按照区级农业技术部门的病虫情报要求,有序推进绿色补贴农药的采购、销售和配送,确保绿色补贴农药全年供应及时。统筹推进农药包装废弃物处置,建立健全绿色农药采购、销配、包装废弃物回收处理为一体的投入品管控体系。2023 年,崇明区农业绿色发展指数名列前茅,全区绿色食品产量认证率达 40% 以上,累计完成农产品绿色生产基地建设种植业 24 万亩、水产养殖业 2.6 万亩、畜禽养殖场 34 家,绿色生产基地覆盖率达57.1%。有序推进绿色田园先行片区创建。2023 年,崇明高端设施农业产业片区和崇明现代畜禽养殖产业片区均完成年度总体建设工作进度的 100%,完成年度创建目标。

2023年,全区主要农作物秸秆收储体系覆盖率达到 100%,综合利用率稳定在98% 以上;绿色农药封闭式管控运营不断完善,绿色补贴农药全年供应及时、均衡 , 农药包装废弃物回收处置率达到 100%;畜禽养殖粪污综合利用和水产养殖尾水治理水平持续提高,规模化畜禽养殖场粪污资源化利用率达 95%以上;地布地膜回收率达 97% 以上;耕地分类管理持续加强,崇明现代农业园区 797 亩镉污染地块全部落实了安全利用措施,年度安全利用率 100%。2023 年,横沙乡永发村、建设镇滧东村、新河镇群英村、中兴镇胜利村、港沿镇惠军村、竖新镇明强村成功创建市级美丽示范村。区农业农村委指导各乡镇进一步巩固常态化村庄清洁机制,通过每月“村庄清洁周”“村庄清洁日”等,累计发动群众 10.8 万余人次参与村庄清洁,并在“七一”“中秋”“国庆”期间组织各乡镇开展专项村庄清洁行动,引导本地群众参与日常清洁整治,不断提升村容风貌环境。三是扮靓宅前屋后,提升美丽庭院(小三园)建设覆盖面。区农业农村委根据《上海市美丽庭院(小三园)建设工作指引》,研究制定了《崇明区 2023 年度美丽庭院(小三园)建设实施方案》,系统部署有关工作,推动崇明区宅前屋后、自留地“宜花则花、宜菜则菜、宜果则果”,年内完成美丽庭院建设2.8 万户,打造具有崇明特色的农村风貌。

(区农业农村委)

绿色农业产业联动

绿色化、低碳化是实现农业高质量发展的关键环节。探索推广“绿水青山”转化为“金山银山”的路径,优化农业绿色生产方式是农业向绿色、循环、低碳发展迈出的坚实步伐。2023年,崇明区农业绿色发展指数名列前茅,全区绿色食品产量认证率达40% 以上,累计完成农产品绿色生产基地建设种植业 24 万亩、水产养殖业 2.6 万亩、畜禽养殖场 34 家,绿色生产基地覆盖率达 57.1%。有序推进绿色田园先行片区创建。2023 年,崇明高端设施农业产业片区和崇明现代畜禽养殖产业片区均完成年度总体建设工作进度的100%,完成年度创建目标。

生态环境保护

农业生态环境保护是转变农业发展方式、推进现代农业建设、实现农业可持续发展的重要任务。为加强崇明区农业环境保护,区农业农村委结合崇明区农业生产实际,开展治理农村面源污染工作,重点推广农业废弃物资源化利用技术,把农业面源污染防治作为农业可持续发展的工程来抓,实现资源循环利用。2023 年,全区主要农作物秸秆收储体系覆盖率达100%,综合利用率稳定在 98% 以上;绿色农药封闭式管控运营不断完善,绿色补贴农药全年供应及时、均衡 , 农药包装废弃物回收处置率达 100%;畜禽养殖粪污综合利用和水产养殖尾水治理水平持续提高,规模化畜禽养殖场粪污资源化利用率达 95% 以上;地布地膜回收率达 97% 以上;耕地分类管理持续加强,崇明现代农业园区 797亩镉污染地块已全部落实了安全利用措施,年度安全利用率 100%。

(区农业农村委)

崇明风物

上海崇明的河蟹养殖有 1300 余年历史。1983 年在上海市、崇明县两级科委支持下,组织科技人员承担人工繁殖蟹苗试验课题,并列入上海市的实验项目。2000 年 4 月成立崇明县河蟹协会,由崇明县农委主任任会长,推广养蟹技术,开拓营销市场,编辑《蟹协通讯》。2007 年,“崇明老毛蟹”入选“中华人民共和国地理标志保护产品”。2013 年 6 月 27 日,国家质检总局发布 2013 年第 82 号公告,核准全国 77 家单位使用相关地理标志保护产品专用标志。崇明县有上海春润水产养殖专业合作社、上海杨超水产养殖专业合作社、上海崇明渔丰水产专业合作社、上海崇东水产养殖专业合作社、上海卫章水产养殖专业合作社、上海惠信水产养殖专业合作社、上海市瑞华实业公司等 7 家企业被批准使用“崇明老毛蟹地理标志保护产品”专用标志。

2013 年 10 月 9 日开始,被称为“老毛蟹”的崇明蟹,以“崇明清水蟹”作为崇明河蟹的统一品牌名。2014 年 7 月 9 日,《地理标志产品崇明老毛蟹》修订标准通过专家 审 定。2022 年 5 月 9 日,上 海崇明河蟹发展集团有限公司成立。2022 年 11 月 18 日,“崇 明 me 道崇明味道”农产品推介会暨首届崇明清水蟹开捕节在上海崇明三星镇稻田驿站盛大开幕。2023 年上海福岛水产养殖专业合作社加入河蟹集团。

崇明老白酒是崇明区历史悠久的人气美酒。2023 年 8 月,位于陈家镇的崇明老白酒展示馆开放试运营。展示馆设图文展览区和品鉴区两部分,图文区通过“精工巧艺”“香醪当歌”“高手名家”等多个板块,详细介绍崇明老白酒的酿造技艺、诗词民谚、市级传承人等内容。2023 年,崇明老白酒在中国绿博会、食博会、农产品加工投洽会、新春大联展、五五购物节”、美食节、花朝节等活动中均有亮相。2023年,崇明区打造“崇明甄选”等电商平台,联合盒马、美团等渠道商,加大推介力度,提升崇明老白酒知名度。

崇明白山羊属长江三角洲白山羊,是在崇明特定水土条件下长期封闭繁育而成的地方优良品种。崇明白山羊被毛洁白,肉质细嫩,是御寒助暖佳品。2023 年,全区崇明白山羊养殖农户 1 万余户,存栏崇明白山羊 11.04 万头,出栏 8.82 万头。2023 年,区、镇二级政府对辖区内白山羊养殖场户开展调查,把存栏繁殖母羊 100 头以上且总饲养规模500 头以上的养殖主体登记在册,申报区级认定并纳入区级政策拟扶持对象进行监督管理;对部分乡镇开展的家门口产业——“羊村”建设农户也纳入政策管理范畴。经区技术部门认定,区农业农村委、区财政局核实确认 28 个适度规模养羊场列入 2023 年度区级政策扶持范围。依托崇明白山羊集团发展有限公司,统一崇明白山羊品牌化销售,2023 年授权 6 家餐饮店直销崇明白山羊羊肉(上海市区 4 家、崇明区 2 家)。

(区农业农村委)